消化器内科

消化器内科

食道、胃、十二指腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓などの病気に関して専門的な診療を行っております。

このような症状がある方はご相談ください

日常的に起こりやすい症状でも、詳細な検査を行うことで重大な病気の早期発見につながることもよくあります。お腹の不調や気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

強い酸性の胃液(胃酸)が胃の内容物とともに食道に逆流し、食道の粘膜に炎症が生じる病気です。胃酸が増えすぎてしまったり、胃酸の逆流を防ぐ機能がうまく働かなかったりすることで起こります。胃酸がのどまで上がってきて酸っぱいと感じるようになったり、胸やけやのどがヒリヒリしたりして不快感が続きます。

ヘリコバクター・ピロリ菌は、多くは幼少期に口から入り、胃の粘膜に住みつきます。萎縮性胃炎を引き起こし、胃潰瘍や十二指腸潰瘍だけでなく、胃がんの原因にもなります。内服薬で除菌をすることにより、胃潰瘍や十二指腸潰瘍を予防し、胃がんのリスクの低減が期待できます。

急性胃炎は、様々な原因で胃の粘膜に炎症を起こす病気で、急激に発症します。激しい腹痛や胃の不快感、吐き気などの症状を生じ、重症の場合は吐血や血便がみられます。広範囲なびらんを伴う病変を、急性胃粘膜病変と呼び、過度の飲酒や刺激の強い食べ物の摂取、ストレス、ピロリ菌感染、アレルギー、鎮痛薬・ステロイド・抗菌薬などの薬剤が原因と考えられています。

食物を分解する働きをもつ胃酸や消化酵素が、胃や十二指腸の壁を深く傷つけてしまうことによって起こります。胃粘膜がピロリ菌に感染することが主な原因として知られていますが、薬剤やストレスなどでも発症します。症状としてはみぞおちや背中の痛み、お腹の張り、吐き気、胸やけなどが生じます。

主にピロリ菌感染によって引き起こされる慢性胃炎で、胃液や胃酸などを分泌する組織が縮小し、胃の粘膜が萎縮した状態となります。胃炎の範囲が広がると、胃がんのリスクとなります。ピロリ菌を除菌することでこの胃がんリスクを下げることが期待出来ますが、除菌後も未感染の方と比べ、がんの発生リスクが高いため、定期的な胃内視鏡検査が必要となります。

便秘症は、大腸や直腸の働きの異常による「機能性便秘」、便の通過が物理的に妨げられる「器質性便秘」、全身の病気の症状として起こる「症候性便秘」、薬の副作用で起こる「薬剤性便秘」に分けられます。中には危険な便秘もあるので注意が必要です。強い腹痛や吐き気、発熱などを伴う場合や便に血が混ざる場合は自己療法で対処せずに、すぐに受診してください。

梅雨の影響などで高温多湿となる夏場は細菌が原因となるものが多く、冬場にはノロウイルスをはじめとするウイルス性のものが多くみられます。細菌性はサルモネラ、腸炎ビブリオ、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌(O‐157)などがあります。ウイルス性はノロウイルス、ロタウイルス、エンテロウイルス、アデノウイルスなどがあります。下痢や腹痛が主な症状です。

お腹の痛みや体の不調に伴って下痢や便秘などが数か月以上続き、検査をしても異常が見られない場合に最も疑われるのが過敏性腸症候群です。明確な原因は不明ですが、ストレスなど心理的要因が関連していると考えられています。腸内細菌、食物アレルギー、感染性腸炎も原因として挙げられています。

何らかの原因によって肝細胞に炎症が起こり、肝細胞が壊されてしまう病態のことをいいます。肝機能障害が起きると肝細胞に含まれるALTやASTという酵素が血液中に漏れ出るため、血液検査の項目で異常として発見されます。

一般的に胆のうの中に結石が出来る胆のう結石を胆石と呼んでいます。症状としては、みぞおちを中心とした激しい痛みが典型的で、右肩や背中の痛みを伴う場合もあります。検診などで見つかることも多く、無症状の場合には経過を観察することもあります。

膵液に含まれる消化酵素により、自らの膵臓を消化してしまう病態が急性膵炎です。原因として多いのは過度なアルコール摂取と胆石です。上腹部や背中の激しい痛みや嘔吐がみられ、黄疸や発熱を伴うこともあります。炎症が他臓器に広がりやすく、早期に入院治療が必要です。

早期では無症状ですが、進行すると食べ物を飲み込むときに胸がしみる感じ、つかえる感じ、胸痛が生じます。早期に発見できれば内視鏡治療を含む低侵襲な治療が選択可能となります。飲酒や喫煙をされる方やバレット食道を指摘された方は、定期的に胃内視鏡検査を受けることをお勧めします。

一般的な胃がんは胃炎や萎縮を起こしている胃の粘膜から発生すると考えられています。原因はピロリ菌感染が多くを占めますが、喫煙や塩分の過剰摂取、栄養バランスの偏った食事なども要因と考えられています。早期の胃がんや特殊なタイプの胃がんを発見するためには、内視鏡により、丁寧に観察する必要があります。

大腸がんは症状を自覚することが難しく、気付かないうちに進行します。症状が出てから診断に至った場合には、内視鏡治療などの低侵襲な治療が選択出来ないことがあります。大腸ポリープ切除術を行うことで、大腸がんによる死亡を予防できることが報告されています。下痢や便秘などの排便異常、血便がみられる方や便潜血反応陽性の際は、大腸内視鏡検査をお勧めします。

胃がんとの関係が深いピロリ菌は

内視鏡検査と同時に感染の有無を検査しましょう

正確には「ヘリコバクター・ピロリ」といい、胃の粘膜に棲みつく菌で、主に胃や十二指腸などの病気の原因になります。特に胃がん患者の100人中99人がピロリ菌保有者だともいわれています。

多くの人が5歳くらいまでに感染し、感染するとほとんどの場合、除菌をしない限り胃の中に棲み続けます。胃にピロリ菌が感染すると、粘膜に慢性的な炎症が起こり、その進行に伴い萎縮性胃炎が生じます。ピロリ菌による胃粘膜の萎縮が進むほど、胃がんが発生しやすくなります。

また、ピロリ菌は、「胃MALTリンパ種」や血小板が減る「特発性血小板減少性紫斑病」などの血液系の慢性疾患を引き起こすこともわかっています。

ピロリ菌は、服薬によって除菌(退治)することが可能で、将来的な胃がんの発生を減らす効果が期待されています。ただしどのくらいその発症率が減るのか、まだ正確なデータはまだ揃っていません。

ただし、これまでに経験した数多くの症例を見る限り、ピロリ菌の存在が胃粘膜に悪影響を与えていることは間違いがないように思います。

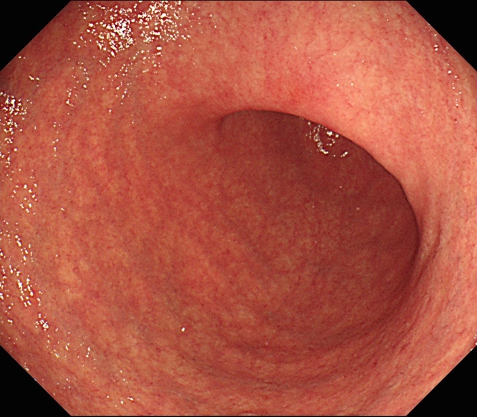

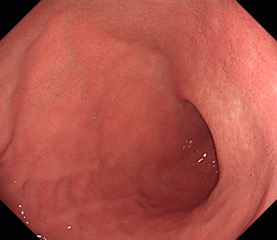

除菌の前後の胃粘膜の色を比較すると、その赤味に違いがあることがわかります。その変化はわずかではありますが、写真を比較すると一般の方にもわかる程度です。ピロリ菌がいる頃の粘膜は赤味が強く、人間の表情で言えば「眉間にシワを寄せている感じ」です。一方、ピロリ菌がいなくなった粘膜は炎症が落ち着き、ピンク色で穏やかな印象を受けます。除菌を行うことでピロリ菌による胃粘膜へのストレスが減ったというわけです。ピロリ菌がいるにもかかわらず、その自覚症状はなかったという患者さんでも、除菌治療を行ったことで胃の調子が良くなったことを実感したという方もいらっしゃいます。

以上のように当院ではピロリ菌の検査は、胃がんの予防はもちろんのこと、胃粘膜へのストレスを取るという意味で重要視しています。内視鏡検査とピロリ菌検査はセットで行うことが、より健康な胃に向けての第一歩であると考えています。

除菌前は粘膜の赤みが目立ちます

除菌に成功すると赤みが薄れています

※これらの症状は、一時的な暴飲暴食のせいだろうと自己判断で軽く見られがちなので注意が必要です。

ピロリ菌感染の有無を調べるには、現在、「胃がんリスク検診(ABC検診)」と「内視鏡検査で胃炎を確認した上でチェックする方法」の2通りがあります。

「胃がんリスク検診」は、採血結果からピロリ菌感染の有無と胃炎の有無を推測する方法で、どのくらい胃がんになりやすいかという危険度を明らかにするものです。採血だけで行えるため簡便ではありますが、内視鏡での観察をしない分、取りこぼされるケースも否定はできません。また検査の結果によっては、結局内視鏡検査が必要となることも少なくありません。

そこで当院では、「内視鏡検査で胃炎を確認した上でチェックする方法」をおすすめしています。現在の胃炎の程度、胃がんの有無を直接確認することが非常に重要であると考えているからです。

ピロリ菌は「胃酸を抑える薬」と「ピロリ菌を殺す抗生物質」の併せて3種の薬を、1日2回1週間服用することで退治することができます。治療期間中に一度でも薬を飲み忘れると除菌の成功率が低下するため、確実に服用することが大切です。

当院では1週間飲み終えた後、その8週間後に「尿素呼気試験法」で治療の成否をチェックします。初回での除菌成功率は約9割です。残念ながら初回治療で除菌に至らなかった場合には2回目の治療を行い、最終的には9割5分以上の方が成功します。ただし2回目の治療の際は、内服薬の都合上アルコール摂取は禁じられています。

潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に慢性的な炎症が生じる疾患で、炎症性腸疾患(IBD)に分類される病気の一つです。炎症は粘膜に限局し、びらんや潰瘍といった病変を形成します。一般的に直腸から炎症が始まり、口側(大腸の上部)へと連続的に広がっていく特徴があります。

典型的な症状としては、下痢、血便、腹痛などが繰り返し起こり、発症と寛解(症状が落ち着いた状態)を繰り返すことが特徴です。若年層から中年層にかけての発症が多い傾向にありますが、年齢に関係なく高齢者や小児でも発症することがあります。日本では厚生労働省から「指定難病」に指定されており、患者数は増加傾向にあります。

発症の明確な原因は解明されていませんが、遺伝的要因、免疫の異常、腸内細菌のバランスの乱れ、ストレスや環境要因などが複雑に関与していると考えられています。適切な治療と経過観察により、症状のコントロールが可能であり、多くの方が日常生活を維持しながら病気と向き合っています。早期発見と早期治療が、生活の質(QOL)の維持や合併症の予防に大きく貢献します。疑われる症状や不安がある場合は、お気軽に受診ください。

潰瘍性大腸炎は、炎症の範囲や重症度によっていくつかのタイプに分類されます。炎症は大腸の粘膜に限局し、粘膜表層から粘膜下層までにとどまるのが一般的です。

症状の強さにより、「軽症」「中等症」「重症」「劇症」の4つに分類され、治療の選択にも影響します。また、炎症の広がり方によって、以下の3つのタイプに分類されます。

炎症の範囲が広がるほど、症状は重くなりやすく、合併症のリスクも高まります。発症年齢のピークは、男性で20〜24歳、女性で25〜29歳とされていますが、どの年齢層でも発症の可能性はあります。

大多数の患者さんは軽症から中等症に該当し、再燃と寛解を繰り返す慢性的な経過をたどります。日々の体調や治療状況を正確に把握し、長期的なコントロールを意識することが重要です。

潰瘍性大腸炎の代表的な症状は、腹痛、下痢、そして血便です。特に下痢は一日に何度も起こることがあり、粘液や血液を伴うこともあります。これらの症状が日常生活に支障を来すこともしばしばです。

症状が進行すると、発熱や貧血、全身の倦怠感など、全身的な症状を伴うこともあります。また、炎症の持続により栄養の吸収が妨げられることで体重減少が起こりやすくなり、特に小児では成長障害の原因にもなります。

さらに、関節の痛みや皮膚、眼の症状、アフタ性口内炎、結節性紅斑、肝胆道系障害など、消化器以外にも影響が現れる「腸管外症状」と呼ばれる症状が出ることもあります。

問診で、便の状態(下痢の回数や血便の頻度)、腹痛の程度、発熱などの症状について確認します。その後、便検査と血液検査により、ほかの感染症がないことを確認したうえで、血便の有無、貧血や炎症の有無、栄養状態などを確認します。また、解熱鎮痛薬などでもIBDに似た腸炎が起こることがあるため、服用しているお薬について確認します。

診断は、大腸内視鏡検査によって炎症の状態や範囲を調べます。潰瘍性大腸炎の内視鏡像では、大腸粘膜に炎症が起こることで、びらんや潰瘍が認められます。内視鏡検査時に粘膜の一部を採取して病理検査(採取した組織を顕微鏡でより詳しく観察する検査)を行ったり、腸内のガスの状態を調べるため腹部エックス線検査を行ったりすることもあります。

潰瘍性大腸炎の治療は、病状に応じて段階的に行われます。治療の主な目的は、炎症を抑えて症状を和らげ、寛解状態をできるだけ長く維持することです。

治療の中心となるのは薬物療法で、以下のような薬剤が用いられます。

治療効果を最大限に引き出すには、症状が改善しても薬の服用を継続し、医師の指導のもとで治療を継続することが重要です。

ステロイドなどの薬剤で症状が十分に改善しない場合には、血液から炎症に関与する白血球などを取り除く「血球成分除去療法」が選択されることもあります。副作用が少なく、難治性の潰瘍性大腸炎に対して有効とされています。

薬物治療で十分な効果が得られない場合や、重篤な合併症(大量出血、穿孔、がん化など)が認められた場合には、外科手術が必要になることがあります。手術により病変部を切除することで、根本的な治療につながるケースもあります。

潰瘍性大腸炎は、慢性的に経過する疾患ですが、早期発見と適切な治療により、症状をコントロールすることが可能です。発症当初は、「ただの下痢だろう」「疲れているせいだ」と思って放置してしまうケースも少なくありません。しかし、症状が続く場合や血便が見られる場合には、自己判断せず早めに消化器内科など専門の医療機関を受診することが大切です。

当院では、潰瘍性大腸炎の早期診断と適切な治療を通じて、患者さんが安心して日常生活を送れるようサポートしております。食生活の指導やストレス管理のアドバイスも行いながら、再燃の予防や生活の質の向上を目指します。

「気になる症状がある」「以前からおなかの調子がすぐれない」といった方は、ぜひ一度ご相談ください。病気と向き合いながらも、自分らしい日常を取り戻せるよう、医療の立場からしっかりとサポートさせていただきます。

クローン病は、消化管のどの部位にも炎症が生じる可能性がある慢性の炎症性腸疾患(IBD)の一種です。特に小腸から大腸にかけて炎症が起こることが多く、腸の粘膜だけでなく深部にまで炎症が及ぶのが大きな特徴です。また、潰瘍性大腸炎と異なり、炎症は消化管内のさまざまな場所に「飛び石状」に現れる非連続性を持ちます。

発症は10代後半から30代前半の若年層に多くみられ、腹痛や下痢、体重減少、微熱などの症状が長期間にわたり繰り返されます。原因ははっきりしていませんが、遺伝的素因、免疫異常、腸内環境(腸内細菌のバランス)などが関与していると考えられています。

現在のところ根本的な治療法はありませんが、薬物や栄養療法によって症状をコントロールし、寛解期(症状が落ち着いている状態)を長く維持することで、通常の生活を送ることは十分に可能です。早期発見と継続的な治療が、患者さんの生活の質(QOL)を大きく左右するため、疑わしい症状がある場合には早めに医療機関を受診することが大切です。

クローン病の症状は、病変の場所や炎症の程度によって異なります。最もよくみられるのは、腹痛と下痢で、多くの患者さんがこれらの症状で受診します。さらに、血便、微熱、体重の減少、倦怠感、貧血、食欲不振なども現れることがあります。

また、肛門に潰瘍や痔瘻(じろう)、膿瘍などの病変が見られることも多く、これが潰瘍性大腸炎との大きな違いのひとつです。

クローン病は再燃(症状が悪化する時期)と寛解(症状が落ち着く時期)を繰り返す慢性疾患であり、時間をかけて病変が拡大・悪化していくこともあるため、長期的な経過観察と治療が必要です。

腸管における炎症が長引くことで、狭窄(腸が細くなる)、瘻孔(腸と他の臓器や皮膚が異常につながる)、穿孔(腸に穴があく)などの重篤な合併症が生じることがあります。これらの合併症がある場合には、手術が必要になるケースもあります。

また、腸以外にも、関節炎、皮膚炎(結節性紅斑など)、口内炎、眼の炎症、胆道系障害など、全身に影響を及ぼす「腸管外合併症」も見られることがあります。

診断はまず問診と身体診察から始まり、便検査や血液検査によって、炎症の程度や感染症の有無、貧血や栄養状態などを確認します。その後、必要に応じて以下のような検査が行われます。

内視鏡検査(大腸カメラ・小腸カメラ)

内視鏡検査は、クローン病の診断と経過観察において中心的な検査です。胃や大腸に内視鏡を挿入し、消化管内部を直接観察することができます。クローン病では非連続的に「飛び石状」に炎症が現れるため、その分布や病変の性状を視覚的に確認できることが非常に重要です。

炎症や潰瘍の程度、縦に長い潰瘍(縦走潰瘍)や敷石像(石畳のように見える腸粘膜)など、クローン病に特徴的な病変の有無を確認しながら、疑わしい部分から粘膜の一部を採取して病理検査(組織検査)を行います。これにより、他の疾患との鑑別や炎症の性質をより正確に診断することが可能です。

小腸に病変があると考えられる場合には、小腸内視鏡やカプセル内視鏡を活用して、より奥まで観察することもあります。

X線造影検査

X線造影検査は、バリウムという白い造影剤を服用または注入し、腸の内部の形状や動き、病変の有無をX線で撮影して調べる検査です。内視鏡では届かない小腸の奥深い部分も観察できるのが特徴で、狭窄(腸が細くなっている部位)や腸のねじれ、腸壁の不整などを確認するのに適しています。

CT・MRI検査

CT(コンピュータ断層撮影)やMRI(磁気共鳴画像診断)は、腸の周囲や体内の深部構造を詳細に調べるための画像検査です。とくに、瘻孔や膿瘍といった、内視鏡だけでは見えにくい深部の合併症を評価するのに有効です。

クローン病の治療は、大きく分けて「内科的治療」と「外科的治療」に分かれます。ほとんどの患者さんは内科的治療で症状の改善と維持が可能です。

炎症を抑えるために、消化器に負担をかけない低脂肪・低残渣(繊維)食を取り入れたり、必要に応じて経腸栄養剤を使用したりします。食事による病状悪化を避けることが重要で、栄養士の指導のもと、個別に調整された食事がすすめられます。

薬物療法で改善が見られない場合や、腸閉塞・瘻孔・穿孔といった合併症がある場合には、手術が検討されます。手術では、病変部の切除や、腸管の拡張、痔瘻の処置などが行われます。

クローン病と診断されても、適切な治療と生活習慣の見直しにより、仕事や学業、家庭生活を両立することが可能です。症状が落ち着いている間も、治療は継続する必要があります。また、定期的な検査や診察を通じて、再燃の兆候を早期に察知することが大切です。

食事管理やストレス対策、体調の変化への気付きなど、患者さん自身のセルフケアも重要となります。

クローン病は、全消化管に炎症を引き起こす可能性がある難病ですが、現在では治療選択肢が広がっており、症状をコントロールしながら生活の質を保つことが可能です。再燃を防ぎ、寛解を長く維持するためには、早期発見と継続的な医療管理が欠かせません。

「原因不明の腹痛や下痢が続いている」「体重が減ってきた」「肛門の違和感がある」など、気になる症状がある場合は、自己判断せずに一度専門の医療機関で検査を受けることをおすすめします。

TOP